Создать сайт на a5.ru

Создать сайт на a5.ruПростой редактор

Приступить к созданию

Виртуальная экскурсия

(г. Евпатория, пгт. Мирный, пгт.Новоозерное

в годы Великой Отечественной войны: боевая техника)

«Вечной прочности вечный запас»

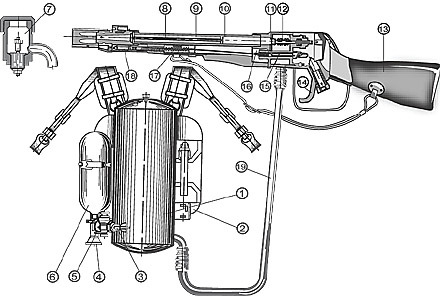

Ранцевый огнемет РОКС

Ранцевый огнемет РОКС-1 был разработан в начале 30-х годов конструкторами Клюевым и Сергеевым (Ранцевый Огнемет Клюева Сергеева – Р.О.К.С). Ранцевый огнемет состоит из резервуара с огнесмесью, выполненного виде ранца, баллона со сжатым газом , ружья-брандспойта, связанного с резервуаром гибким шлангом и снабженного автоматически действующим зажигателем, ременного подвеса. К начале 40-го года был поставлен на вооружение модернизированный вариант ранцевого огнемета РОКС-2. Резервуар РОКС-2 вмещал 10–11 л огнесмеси, дальность огнеметания вязкой смесью достигала 30–35 м, жидкой – до 15 м.

К началу Великой Отечественной войны в войсках РККА, в составе стрелковых полков имелись огнеметные команды, в составе двух отделений, вооруженные 20 ранцевыми огнеметами РОКС-1 и РОКС-2. Практика боевого применения ранцевых огнеметов выявила ряд недостатков, и прежде всего несовершенство зажигательного устройства. В 1942 году он был модернизирован и получил название РОКС-3. В нем было усовершенствованно зажигательное устройство, улучшены ударный механизм и герметизация клапана, укорочено ружье. В интересах упрощения технологии производства плоский штампованный резервуар был заменен цилиндрическим.

Действовал РОКС следующим образом: сжатый воздух, находящийся в баллоне под давлением 150 атм., поступал в редуктор, где его давление понижалось до рабочего уровня 17 атм. Под таким давлением воздух проходил по трубке через обратный клапан в резервуар со смесью. Под давлением сжатого воздуха огнесмесь по заборной трубке, находящейся внутри резервуара, и гибкому рукаву поступала в клапанную коробку. При нажатии на курок клапан открывался, и огнесмесь устремлялась по стволу наружу. На пути она проходила через успокоитель, который гасил возникшие в огнесмеси винтовые вихри. Одновременно с этим ударник под действием пружины разбивал капсюль воспламенительного патрона, пламя которого направлялось козырьком в сторону дульного среза ружья-брандспойта и поджигало струю огнесмеси при вылете ее из наконечника.

Ранцевые огнеметы успешно применялись для поражения живой силы противника, находящейся в траншеях, ходах сообщения и в других оборонительных сооружениях. Использовались огнеметы и для отражения контратак танков и пехоты. С большой эффективностью РОКСы действовали при уничтожении гарнизонов противника в долговременных сооружениях при прорыве укрепленных районов.

Обычно рота ранцевых огнеметов придавалась стрелковому полку или действовала в составе штурмового инженерно-саперного батальона. Командир полка (командир штурмового инженерно-саперного батальона), в свою очередь, переподчинял огнеметные взводы по отделениям и группам в 3–5 человек в составе стрелковых взводов и в штурмовых группах.

РОКС-3

Вес снаряжённого огнемёта 23 кг

Вес одной зарядки огнемёта 8,5 кг (вязкой огнесмеси)

Количество воспламенительных патронов 10

Количество коротких выстрелов 6-8

Количество затяжных выстрелов 1-2

Дальность огнеметания 40 м (при попутном ветре — до 42 м)

Ранцевый огнемет РОКС-3: 1. Резервуар. 2.Снаряжение для переноски. 3.Трубка. 4.Вентиль баллона. 5.Редуктор. 6.Баллон для сжатого воздуха. 7.Обратный клапан. 8. Успокоитель. 9.Ствол. 10.Ружье-брандспойт. 11. Клапан. 12.Пружина.13.Приклад. 14.Курок. 15.Ползун. 16.Клапанная коробка. 17.Пружина. 18.Ударник. 19. Гибкий рукав

Демонстрация работы.

В конце 30-х-начале 40-х годов, помимо бурного развития бронированной техники, динамично развивались и средства борьбы с ней. Совершенствовались противотанковые артиллерийские системы, повышалась бронебойность снарядов, создавалось и совершенствовалось бронебойное стрелковое оружие, противотанковые мины и т. д. Инженерная мысль различных стран мира порождала множество новых видов оружия. И только после жесточайшей проверки этого оружия на театрах военных действий его создателям и заказчикам становилось понятно, будет оно развиваться дальше или останется в истории как экзотический инженерный раритет.

К такому оружию можно отнести ампулометы – промежуточный этап развития техники от ранцевых огнеметов до реактивных пехотных огнеметов современности.

Во время Первой мировой войны свое логическое развитие получило бомбометное оружие, разделившееся в процессе совершенствования на два отдельных подвида – бомбометы, отличительной особенностью которых было заряжение с казны, и минометы, заряжавшиеся с дульной части. Необходимо отметить, что в большинстве стран мира, кроме стран бывшего СССР и Германии, минометы не выделяют в отдельный вид артиллерии, а относят к мортирам, этапом развития которых минометы и являются.

Что же касается бомбометов, то их эволюция в СССР привела к созданию отдельного вида оружия – ампуломета.

125-мм ампуломет образца 1941 года

125-мм ампуломет образца 1941 годаИсточник – road-front.ru

125-миллиметровый «метатель ампул»

В 1941 году на вооружение РККА был принят 125-мм ампуломет. Разработали его в предвоенные годы в опытном конструкторском отделе московского завода №145 имени С. М. Кирова (главный конструктор завода – И. И. Картуков), состоявшего в ведении Наркомата авиапромышленности СССР. В ампуломете использовался принцип работы французского бомбомета системы Аазена, созданного в 1915 году. Ампуломет представлял собой стальную цельнотянутую трубу-ствол с патронником калибра 125 мм (реальный внутренний диаметр был несколько больше – 127 мм), выполненную из металла толщиной 2 мм. Заряжался ампуломет с казенной части посредством затвора-задвижки.

Казенная часть 125-мм ампуломета образца 1941 года

Казенная часть 125-мм ампуломета образца 1941 годаИсточник – antikvariat.ru

По замыслу конструкторов ампуломет мог стрелять целым рядом различных снарядов:

- стеклянными ампулами АК-1 – толщина стенок ампул составляла 10 мм. Их рекомендовалось использовать при борьбе с бронетехникой, так как в других случаях они могли не разбиться и не сработать. Начинялись самовоспламеняющейся смесью КС. До создания КС начинялись только отравляющими веществами;

- жестяными ампулами АЖ-2 – их стенки были тоньше, чем у стеклянных ампул, поэтому надежность срабатывания у них была выше;

- термитными шарами – они представляли собой спрессованную в заряд термитную смесь, которая была эффективна против бронетехники, однако не пользовалась популярностью из-за опасности самовоспламенения;

- дымовыми шашками АДШ;

- кумулятивными минами ФБМ-125 весом 2,5 кг;

- бронебойно-фугасными минами БФМ-125;

- агитационными зарядами – жестяные ампулы начиняли листовками, которые агитировали немецких солдат к сдаче. Особенно активно использовались в ампулометах на заключительном этапе войны.

Пустые ампулы АК-1

Пустые ампулы АК-1Источник – relics-citadel.ru

По мере совершенствования горючих смесей ампулы начали снаряжать смесью КС. Для снаряжения ампул была разработана специальная разливочная установка АРС-203.

Разливочная станция АРС-203, фото 1938 года

Разливочная станция АРС-203, фото 1938 годаИсточник – liveinternet.ru

Для осуществления выстрела использовался вышибной охотничий патрон 12 калибра с дополнительной навеской пороха в 15 г. Дальность выстрела составляла от 250 до 500 м, но относительно прицельный огонь велся на дальности до 350 м.

Экспериментальные ампулометы делали на громоздком колесном станке, а в серию ампуломет пошел как на станке, так и на неподвижной станине. Однако впоследствии ампулометы часто изготавливали в полукустарных условиях, поэтому существовали варианты, не предусматривавшие станка или станины. По причине кустарного изготовления вес ампулометов варьировался от 10 кг в исполнении без станины и до 28 кг – со станиной. Огонь мог вестись и с самодельных станин – например, с санок.

Боекомплект ампуломета составлял 10 ампул и 12 вышибных патронов, но в реальных боях ампулометы могли выстреливать за бой значительно большее количество зарядов.

Испытание опытного образца ампуломета на заводском полигоне. Москва, 1940 год

Испытание опытного образца ампуломета на заводском полигоне. Москва, 1940 годИсточник – weaponcollection.com

На фронтах Великой Отечественной

Ампулометы активно использовались в 1941–42 годах. Часто они служили средствами усиления отделений истребителей танков наравне с ПТР. Этот вид оружия был эффективен и в уличных боях. В условиях наступления использование ампулометов приводило к большим потерям, так как они были громоздкими и обладали малой дальностью прицельной стрельбы. Поэтому в конце 1942 года они были сняты с вооружения, но до конца войны активно использовались агитаторами РККА для забрасывания снарядов с листовками в траншеи противника.

Ампуломёт.

Ампуломет состоял из ствола с патронником, затвора-задвижки, стреляющего приспособления, прицельных приспособлений и лафета с вилкой. Ствол - труба, свернутая из листового 2-мм железа. Прицельные приспособления включали мушку и откидную стойку прицела. Ствол цапфами крепился в вилке лафета - треноги, деревянной колоды или рамы на лыжах. Снарядом служила жестяная ампула АЖ-2 или стеклянный шар с 1 л смеси "KC", выстреливаемый холостым охотничьим патроном 12-го калибра. Заряжание производили два человека - первый номер расчета вставлял с казны вышибной патрон, второй вкладывал в ствол с дульной части саму ампулу.

Ампулометы были очень простыми и дешевыми "огнеметными мортирами", ими вооружались специальные ампулометные взводы - Боевой устав пехоты 1942 г. упоминает ампуломет в качестве штатного огневого средства пехоты. В бою ампуломет часто служил ядром группы истребителей танков. Применение его в обороне в целом оправдывало себя, попытки же применения в наступлении приводили к большим потерям расчетов из-за малой дальности стрельбы. Правда, они не без успеха использовались штурмовыми группами в городских боях - в частности, в Сталинграде. В конце 1942 г. ампулометы были сняты с вооружения.

ТТХ ампуломёта

Масса ампуломета - 10 кг

Масса лафета - от 5 до 18 кг

Прицельная дальность стрельбы - 100-120 м

Максимальная - 240-250 м основным и до 400 м с дополнительным зарядом

Расчет - 3 человека

Скорострельность - 6-8 выстр/мин

Боекомплект - 10 ампул и 12 вышибных патронов.

Демонстрация работы.